|

|

||||||

|

Zurück zu |

||||||

|

|

||||||

|

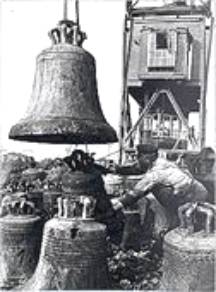

Als Verbindung zwischen Himmel und Erde haben Menschen Glocken früher empfunden. |

|||||

|

Es gab einmal eine Zeit, da bestimmte der Klang der Glocken den Tagesablauf aller Menschen im Abendland. Das Früh, Mittags und Abendläuten weckte die Schläfer, rief zum Mahl und bestimmte die Nachtruhe. Glockenklang gliederte den Lebensrhythmus der Bevölkerung auf dem Lande und in den wachsenden Städten vor 500 Jahren. Die Glocken gaben zeitliche Orientierung, aber sie taten noch mehr: Das Geläut foderete die Menschen am Morgen auf, Gott zu danken für den Schutz vor Bedrohung in dunkler Nacht. Es erinnerte sie daran, daß jeder Sonnenaufgang gleich die Auferstehung Jesu Christi symbolisiert. Dieses Angelusläuten, das den Gläubigen die Botschaft des Engels für die Jungfrau Maria ins Bewußtsein rief, war Teil der kirchlichen Identifikation, durch die Menschen Halt und Kraft für den Tag erhielten. Paralel dazu abgeleitet, wird dieses Gebet heutzutage im Islam praktiziert, wodurch die Gläubigen Ihre besondere Stärke und Einheit erziehlen. Eine Eigenschaft, die dem Christen heutzutage verloren gegangen ist, weil es ihm auch ohne Gott sehr gut geht. Wer betet heute noch den Angelus oder das Vater Unser zum täglichen Mittagsklang der Betglocke ? In welcher Schule sprechen die Schüler noch ein Morgengebet ? Im Islam wird der Lehrer hingerichtet, sollte er das einmal versäumen. Zurück zur guten alten Zeit: Glocken riefen zum Kirchgang und verkündeten mit feierlichem Geläute die hohen Feste des Jahres. Sie läuteten zur Taufe eines neuen Erdenbürgers, zur Hochzeit, aber auch zum Tod eines Menschen. So waren Glocken über Jahrhunderte hinweg weit mehr als Instrumente der Einteilung des Tages in Arbeits und Ruhephasen oder die Darstellung von gesellschaftlichen Ereignissen. Sie gaben vielmehr auch religiöse Orientierung in Zeit und Raum. Glocken wurden als Verbindung zwischen Himmel und Erde empfunden, als eine klangvolle, mahnende Vorstufe von den Posaunen der Erzengel. Ihr Klang bewegte die Seelen und stiftete Identität in der kirchlichen Gemeinschaft, wie im Islam es heute der Muhezim tut. Als noch nicht jeder eine Uhr besaß, - die einheitliche Uhrzeit in ganz Deutschland wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt - , und die Mobilität am nächsten Dorf oder der nächsten Stadt endete, stellte der Klangbereich der Kirchenglocke eine Konzeption von Territorialität dar. In noch heute gebräuchlichen Metaphern wie “Kirchturmperspektive” oder “Kirchturmpolitik” kommt diese räumliche Begrenzung zum Ausdruck. Allerdings zeigte sich die friedliche Geborgenheit, welche einst die Bewohner kleiner Ortschaften umfing, darin doch ins negative gekehrt. So gab es mancherlei Krieg und Prügelleien zwischen diesen, weil die Kirche mit den größeren Glocken, der kleineren Gemeinde das schlechte Wetter zugeläutet hat. Blitz und Donner waren damals gefürchtet und man glaubte durch Läuten von Glocken diese bösen Teufel von sich weisen zu können. Eine Tatsache, bei der so mancher Glöckner beim Läuten vom Blitz erschlagen wurde. In solch engstirnigen Inseln waren weitreichende Gedanken nur schwer realisierbar. |

|||||

|

|

|

Rückblickend auf diese “gute,alte Zeit”, mit all ihren Beschränkungen, suggeriert der Klang der Glocken heute den Raum traditioneller Gemächlichkeit und nostalgischer Verwurzelung. Gläubige Christen vernehmen dagegen im Glockengeläut noch Gottes Stimme. Nach heutiger theologischer Sichtweise steht der Rufgedanke der Glocken im Mittelpunkt: Die sich bei Ihren Klängen sich versammelnde Gemeinde möge ein Herz und eine Seele sein. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

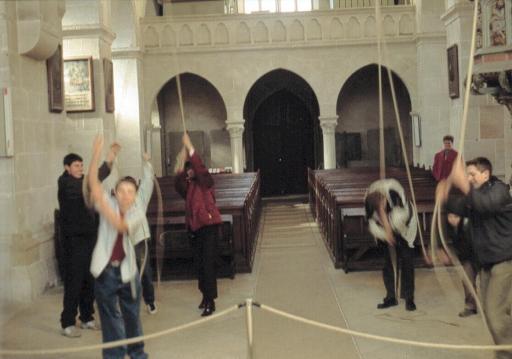

Ehemalige Zisterzienserabtei in Bebenhausen, heute evangelische Kirche: Jugendliche läuten den Sonntag ein |

|

|

Bereits in der Frühzeit des Christentums wurde der Glockenschall als akustisches Symbol für verkündigung der christlichen Botschaft verstanden. Koptische Mönche in Ägypten haben die Glocke zuerst als Ruferin zum Gebet genutzt. Im 5. Jahrhundert nach Christus ist die Glocke dann von Kleinasien über den Mittelmeerraum nach Südeuropa vorgedrungen und hat in den meisten Klostergemeinschaften Einzug gehalten. Papst Sabinianus ( 604-606 ) Nachfolger von Papst Gregor dem Großen, ordnete an, auch außerhalb von Klostermauern zu den sieben bei den Mönchen üblichen Gebetszeiten zu läuten. Dabei waren diese Glocken aber kein Ohrenschmaus, meist noch aus Blech geschmiedet. Die technische Entwicklung der Glocke erkläre ich im Bereich GLOCKENKUNDE. Seid der Christianisierung durch irische und schottische Wandermönche ( wie Kolumban, Gallus, Bonifatius ) haben sich die Glocken bei uns in Mitteleuropa in weiten Teilen als wichtiges Instrument der Komunikation entwickelt. Karl der Große sorgte für den Siegeszug der Glocken im heiligen römischen Reich, für das der Wiener Historiker Friedrich Heer den Begriff Glockeneuropa geprägt hat. Die Glockomanie der Bevölkerung war so groß, daß Glocken nicht nur zu kirchlichen sondern auch zu weltlichen Ereignissen leuteten. Davon zeugen noch heute viel Rathäuser, deren Giebel ein Türmchen ziert, in der eine Uhr und ein Rathausglöckchen hängt. Besonders in Notsituationen, wenn eine Gruppe von Räubern meinte, sie müßten Hannibal spielen und eine Stadt ausplündern, wurden sie einer Schutzfunktion in einer ganz praktischen Art und Weise gerecht: Die stättische Verteildigung zusammen zu trommeln und gleichzeitig das Signal zu geben, die Stadttore zu verammeln. Aber auch bei Nebel in Küstenregionen, waren sie Leitfaden für Wanderer und Schiffe. Diese Aufgaben beschreiben viele Inschriften, die diese sakralen Klanginstrumente zieren wie: “Laudo deo verum-plebem voco-congrego clerum-defunctus ploro-pestem fugo-festa decoro” . Eine solche inschfrift passt natürlich nur auf eine große Glocke. Die Kurzfassung davon wäre: “Vivos vovo-mortuos plangere-fulgura frangere” , für eine kleine Glocke. Denn neben den Bet, Tauf und Totenglocken läuteten im erweiterten Aufgabenbereich auch die Sturmglocken ( Sturmius - St. Florian ) um vor Unwwetter oder Feuersbrunst. Mißbrauch dieser Glocken wurde hart bestraft. Pestglocken warnten vor dem schwarzen Tot, andere Glocken kündigten das Öffnen der Stadttore an wie die abendliche Sperrstunde in den Gasthöfen oder den Sitzungsbeginn von Gerichten. Diese Kirchturmpolitik wurde sogar als Maß genommen für die Geltung von Gerichtsbarkeiten und den Umfang der Ausdehnung im Bezug auf Grundbesitz, wobei es hier immer wieder zu Reibereien kam, wenn Opa vom Amt nicht mehr so gut hören konnte. |

|

|||

|

|||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Der Mißbrauch hatte in den Jahrhunderten nicht nur der Bedienung der Glocken Einzug gehalten, sondern auch immer wieder zur Zerstörung dieser erzenernen Kollosse geführt, wenn ihr Material zu Kanonen umgegossen und statt des wohlgefälligen Friedensrufes dann donnerndes Kanonenfeuer auf Europas Schlachtfeldern erschallte. Historiker wollen wissen, daß zum Beispiel in Frankreich nach der Revolution im Jahre 1789 rund 50 000 Tonnen Metall aus den Glockentürmen geholt wurden, bereit zum Verkauf und Einschmelzung in den Millitäröfen. |

|

|||||||||||||

|

Tradition verpflichtet: Im 20. Jahrhundert zerstörte der erste Weltkrieg allein in Deutschland ungefähr 70.000 Glocken, im zweiten Weltkrieg waren es 80.000 Glocken, wovon 16.000 nach Kriegsende noch auf dem Glockenfriedhof in Hamburg gefunden oder an anderen Sammelstellen bis 1952 zurückgeführt werden konnten. |

|||||||||||||

|

Glocken als Kriegsheimkehrer |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

Die Zeiten, in denen die Glocken verstummten - zum Beispiel in den Religionskämpfen des dreißig jährigen Krieges, in den glaubensfeindlichen Unruhen der französichen Revolution oder während der Weltkriege des 20. Jahrhunderts - , waren stehts unheilvolle Zeiten, in denen die Menschen emotional entwurzelt waren. Ohne den magischen Glockenklang fehlte jedem die Geborgenheit in der Gemeinschaft der Gläubigen Christen, wodurch man Freiheit und Leben bedroht sah. Im kulturellen Gedächtniss der Menschen Europas, zeugt der Glcoenklang von einer Beziehung vom weltlichen und zum heiligem, die früher weit inniger war, als sie heute ist. Seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts mit der Expansion der Industrie - so Historiker Alain Corbin ist die Rolle der Glocke in der Gesellschaft eine andere geworden. neue Kommunikationswege durch Post und Presse, die steigende Anzahl von Uhren zum persöhnlichen Gebrauch, die Beschleuinigung des Lebensrhythmusses und die damit verbundene Häufigkeit der Ortswechsel führten dazu, dass die weltlichen Klangbotschaften zurückgingen und nun mehr Raum für Sakralität blieb: Der Verkündigung der Friedensbotschaft der christlichen Lehre. Es nagt aber auch an diesem letzten Mythos der Zahn der Zeit. In der veränderten Geräuschekulisse des Großstadtalltags, der von Verkehrsund Maschinenlärm geprägt ist, im veränderten Lebensrhythmus von Menschen, deren Alltag nicht mehr vom Verlauf der Sonne geregelt wird, sondern wo die Umgebung mit künstlichem Licht von der Nacht zum Tag gemacht wird, verlieren Raum und Zeit den alten Zauber. Im diesem veränderten, akustischen Umfeld haben es die Glocken zunehmend schwerer, trotz der Fülle und Feierlichkeit ihrer Klänge, ins Bewußtsein der Menschen vorzustoßen. In dem Maße, in dem das Geläut zu einem ärgerlichen und ruhestörenden Signal am Sonntag morgen reduziert wird, dessen Symbolik im täglichen Angelusläuten nicht mehr jedem geläufig ist, erscheint der Ruf vom Kirchturm manchem Menschen einfach nur noch als tönende Belästigung, die man per Gerichtsbeschluß abzustellen hat. |

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

Doch zum Glück gibt es unter den modernen Menschen “einige “ Freaks, die auch heute noch in dem Glockengeläut “Vox Dei”, Gottes Stimme vernehmen. Der Erfurder Bischof Joachim Wanke sagte dazu aus aktuellem Anlass: “ Die Glocke wird auch weiterhin eng mit der Botschaft Jesu Christi verbunden bleiben und ihr Schicksaal teilen. Gelingt es uns, die Heilsbotschaft mit Leben zu füllen, ihre Vielfalt den Menschen nahe zu bringen, dann werden die Klänge, welche diese Botschaften verkünden, auch weiterhin die Seele der Menschen erreichen. dann werden Glocken auch im nächsten Jahrtausend läuten solange Menschen ihre Klänge zu deuten verstehen. “ |

|||||||||||||

|

Fazit: Ist der Mensch noch in der Lage, sich zurückzuziehen und seine innere Stimme zu hören, so wird er auch noch empfänglich sein für die tägliche Botschaft des Engels, die ihm mit dem Läuten der Glocke Heil und Segen bringt. |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

Glockenturm auf dem Petershof in 64711 Erbruch |

|||||||||||||